Estructuras disipativas, método científico y entropía

De la interacción con nuestro entorno intercambiamos materia y obtenemos energía y conocimiento en bruto que después convertimos en ciencia y tecnología. La vida, los ecosistemas y las propias sociedades humanas son un tipo especial de estructuras llamadas disipativas que obtienen orden (disminuyen su entropía) a costa del entorno. Son estructuras abiertas que aumentan su información útil a partir de la información exterior. En el límite, este fenómeno es el que lleva a la ciencia a confirmar con experimentos la veracidad de sus teorías Estructuras disipativas

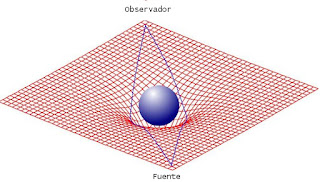

Estructuras disipativas

En el equilibrio o cerca de él, no se produce nada interesante, todo es lineal. Cuando pueden ocurrir cosas sorprendentes es lejos del equilibrio: si llevamos un sistema lo bastante lejos del equilibrio, entra en un estado inestable con relación a las perturbaciones en un punto llamado de bifurcación. A partir de entonces la evolución del sistema está determinada por la primera fluctuación, al azar, que se produzca y que conduzca al sistema a un nuevo estado estable. Una fluctuación origina una modificación local de la microestructura que, si los mecanismos reguladores resultan inadecuados, modifica la macroestructura. Lejos del equilibrio, la materia se autoorganiza de forma sorprendente y pueden aparecer espontáneamente nuevas estructuras y tipos de organización que se denominan estructuras disipativas. Aparece un nuevo tipo de orden llamado orden por fluctuaciones : si las fluctuaciones del ambiente aumentan fuera de límite, el sistema, incapaz de disipar entropía a ese ambiente, puede a veces "escapar hacia un orden superior" emergiendo como sistema más evolucionado.

En estos nuevos tipos de estructuras y orden se basan la vida, la organización de un termitero, los ecosistemas y las propias organizaciones y sociedades humanas. Pero lo más importante es que este nuevo orden en el que el determinismo y el azar se llevan de la mano si que es un universal. Estas estructuras, al igual que la vida no aparecen y progresan por pura casualidad o accidente como se creía.

El método científico como límite del intercambio de información con el entorno.

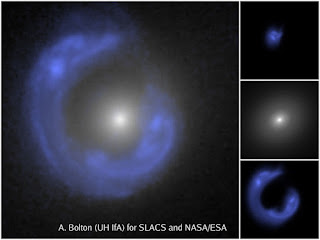

Como comentaba en el post anterior, nuestros genes transportan una información preciosa conseguida del entorno a través de millones de años de intercambio y evolución. Nacemos, casi, como una hoja de papel en blanco, y a partir de entonces seguimos aprendiendo de nuestro exterior. De nuestros padres, de las demás personas y seres, del comportamiento de los otros, de todo lo que nos pasa y de la información que nos llega. Lo externo, como un todo, nos hace como somos. A la ciencia como estructura, en cierta forma le pasa igual. A través del método científico necesita, para avanzar, contrastar las teorías mediante experimentos que confirmarán o no su adecuación a la realidad. En ese sentido desde la menor prueba al mayor de los experimentos, son la forma de interactuar con el entorno para ganar en orden, información y complejidad. Experimentos tan formidables como los que se están realizando, o se realizarán, con el LHC nos permitirán confirmar un montón de teorías y suposiciones, o nos ayudarán a concebir otras nuevas, que seguirán cambiando nuestra sociedad y a nosotros mismos en un baile sin fin en la escala de la complejidad.

Y en ese curioso "baile", incluso si llega a ocurrir lo que se ha llegado a denominar "La singularidad" (singularidad tecnológica), la aparición de los ordenadores ultralistos (máquinas "más inteligentes que los seres humanos") como cuenta el artículo de 1993 escrito por el ingeniero informático y escritor de ciencia ficción Vernor Vinge, en el que sostiene que la aceleración del progreso tecnológico nos ha llevado "al borde de un cambio comparable a la aparición de la vida humana en la Tierra", la esencia no cambiará. En el hipotético futuro en el que las supermáquinas inteligentes o cualquier supercivilización nos supere, seguirá necesitando de su entorno para aprender y aprender cada vez más, seguirán necesitando contrastar sus hipótesis con la realidad y confrontando su tecnología con esa misma realidad.

Reflexiones: multiversos, espespacio-tiempo, mito

¿Hasta cuando? Hay un límite, nuestro universo no es infinito y su final será la llamada muerte térmica, la uniformidad total de la que ya no se podrá extraer ni energía ni información, el estado de máxima entropía y máximo desorden. Aunque haciendo una suposición más de ciencia ficción que de ciencia, antes de llegar a esto es de suponer que alguna de las civilizaciones más avanzadas habrá aprendido todo lo que se puede aprender sobre las leyes físicas de este universo, y podría tener una tecnología capaz de llevarla a otros universos en estados menos degradados (suponiendo que vivimos en un multiverso).

Entre todo esto, una reflexión más: seguimos suponiendo el espacio y el tiempo como el contenedor fundamental de todo lo que es y acontece en el universo (multiverso), pero las dos teorías física más formidables con las que contamos, la relatividad general y la mecánica cuántica y sobre todo su incipiente fusión a la que llamamos gravedad cuántica, nos cuentan que ni el espacio ni el tiempo son las entidades fundamentales que creemos sino que dimanan de otra puramente cuántica subyacente. El universo, el nuestro, tuvo un principio, pero ¿ el multiverso si existe tuvo un principio o siempre estuvo ahí? Es más, ¿tiene sentido seguir hablando en términos de tiempo y espacio, tal como los conocemos, sabiendo que hay alguna entidad cuántica más fundamental de la que emanan?

Primero fue el mito para explicar la realidad que no entendíamos, le han seguido la filosofía y la ciencia, y conforme avanzamos con ella nos va adentrando en un mundo que cada vez nos parece más mítico y menos real. Caminamos como un ciego que sólo cuenta con su inteligencia y su metódico bastón científico, y vivimos tiempos de grandes cambios que, espero, pronto (1) nos darán una nueva bella teoría sobre gravedad cuántica que nos ayude a entender mejor este mundo y a nosotros mismos. Un abrazo.

(1) Soy muy optimista.

La primera figura (estructuras disipativas) está tomada del estupendo blog "Hombres que corren con lobos"

Un amigo nos comenta sobre el interesantísimo cuento de Isaac Asimov:" La última pregunta". Os lo recomiendo.