Ortega y la técnica

"La técnica moderna se ha convertido en una nueva naturaleza de la cual dependemos tan absolutamente que no sólo no podemos ya vivir sin ella, sino que tendemos a tomarla como un hecho natural o evidente en el mismo". Ortega y Gasset

"La meditación y la técnica", de Ortega y Gasset (Revista de Occidente, Madrid) , fue publicada originalmente como una serie de artículos aparecidos en el diario argentino La Nación a lo largo del año 1935, y constituye uno de los mejores ensayos en lengua española del siglo XX. Supone, además, una brillante contribución no sólo a la aclaración conceptual del fenómeno de la técnica, sino a la comprensión de su propia evolución histórica y de los aspectos y consecuencias más relevantes del tecnicismo moderno. En este ensayo, Ortega plantea, en primer lugar, que la técnica no es sino reforma de la naturaleza, " de esta naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos". De esta manera, la técnica crea una nueva naturaleza, una sobre-naturaleza que ha de verse como la expresión suprema de la relación siempre mediata del ser humano en su entorno: por una parte, la técnica deriva de una serie de necesidades que contribuye a satisfacer; pero, como actividad específicamente humana, su mayor condición de posibilidad radica justamente en el hecho de que el ser humano es el único capaz de una renuncia temporal a la satisfacción inmediata de sus instintos.

En este ensayo, Ortega plantea, en primer lugar, que la técnica no es sino reforma de la naturaleza, " de esta naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos". De esta manera, la técnica crea una nueva naturaleza, una sobre-naturaleza que ha de verse como la expresión suprema de la relación siempre mediata del ser humano en su entorno: por una parte, la técnica deriva de una serie de necesidades que contribuye a satisfacer; pero, como actividad específicamente humana, su mayor condición de posibilidad radica justamente en el hecho de que el ser humano es el único capaz de una renuncia temporal a la satisfacción inmediata de sus instintos.

La técnica, en consecuencia, no es un fenómeno inteligible en términos estrictamente biológicos, ya que, en realidad no supone una adaptación del sujeto al medio, sino, inversamente, la adaptación del medio al sujeto. En este sentido, Ortega subraya que las necesidades humanas van siempre más allá de las pulsiones biológicas, e incluyen tanto lo objetivamente necesario como lo supérfluo. La vida humana, de hecho, siempre aspira al bienestar, a la vida buena, que constituye así "la necesidad de las necesidades"; ser humano, técnica y bienestar son, en última instancia, sinónimos.

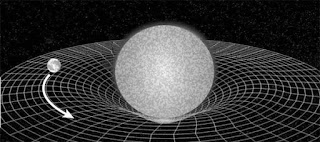

Pero, como las ideas y espectativas alrededor de la vida buena varían histórica y socialmente, la orientación de la técnica también se transforma con ellas. Desde el punto de vista de Ortega, por tanto, no hay una técnica en si, sino una pluralidad de técnicas que se corresponden con las diferentes concepciones del bienestar. De esto se deduce, por una parte, que la idea del progreso es intrínsecamente errónea (asume que el ser humano ha deseado siempre lo mismo), pero, también, que una determinación de la naturaleza de la acción técnica tan solo puede obtenerse desde una perspectiva externa a ella misma. Para Ortega, esta relatividad del hecho técnico se explica por los imperativos de la razón vital y por la particular constitución antropológica del ser humano, una especie de centauro ontológico; parte de la naturaleza y extranatural a la vez, el ser humano es biología y biografía, animal y programa, esbozo, proyecto. Por este motivo, la naturaleza es para él circunstancia, es decir, " el puro sistema de facilidades y dificultades con el que se encuentra el hombre programático". Y, aligerándolo, del esfuerzo que supone la satisfacción de sus necesidades, la técnica será justamente la encargada de ayudarlo en el desarrollo de su proyecto vital.

Desde el punto de vista de Ortega, por tanto, no hay una técnica en si, sino una pluralidad de técnicas que se corresponden con las diferentes concepciones del bienestar. De esto se deduce, por una parte, que la idea del progreso es intrínsecamente errónea (asume que el ser humano ha deseado siempre lo mismo), pero, también, que una determinación de la naturaleza de la acción técnica tan solo puede obtenerse desde una perspectiva externa a ella misma. Para Ortega, esta relatividad del hecho técnico se explica por los imperativos de la razón vital y por la particular constitución antropológica del ser humano, una especie de centauro ontológico; parte de la naturaleza y extranatural a la vez, el ser humano es biología y biografía, animal y programa, esbozo, proyecto. Por este motivo, la naturaleza es para él circunstancia, es decir, " el puro sistema de facilidades y dificultades con el que se encuentra el hombre programático". Y, aligerándolo, del esfuerzo que supone la satisfacción de sus necesidades, la técnica será justamente la encargada de ayudarlo en el desarrollo de su proyecto vital.

La naturalización de la técnica ha conducido a una nueva manera de primitivismo por virtud del cual el hombre moderno se encuentra en manos de la técnica en el mismo grado en que el primitivo lo estaba respecto a la naturaleza.

Pero el tecnicismo moderno ha forjado una emancipación de la técnica que ha acabado entronizandola como un fin en si mismo. En consecuencia, el ser humano ha olvidado que en un principio fueron justamente sus ideas alrededor de una vida mejor las que animaron los avances de la técnica. Este olvido ha de verse como una expresión más de la esclerosis de las ideas y de la atrofia de fines y deseos características de la modernidad:

"Quizás la enfermedad básica de nuestro tiempo es la crisis del deseo, y por eso parece que toda la fabulosa potencialidad de la técnica no nos sirve de nada".

Gracias a la revista Mètode ( Universitat de València) y a Enric J. Novella.